この10月の初旬、ほのおの会の野焼きを見学させていただきました。

ほのおの会は、この地域の土と砂で粘土を作り縄文人に倣って土器を作っているサークルです。

すでに30年ちかくの歴史があるそうです。

冬期はお休みだそうですが、毎週2日、土器作りの活動をしています。

一年作りためた作品を年一回、焼くのがこの日です。

土器の野焼き

野焼きの場所は井戸尻史跡公園内の広場です。

すごい景観の中での野焼きでした。

まずは、火をおこした周りに土器を並べて、ゆっくりと温め乾燥させるそうです。

火が熾(おき)になったら、広げて土器を並べていきます。

土器、全体が黒くなるまでゆっくりとあぶっていきます。

この時、上まで黒くなっていないものがあると割れたりするリスクが高くなるんだそうです。

大型の土器があると、このあぶりの時間が長くなります。

土器、全体が黒くなってきたら、土器の上に木をくべていきます。

一つ一つの土器に火が回るように土器の間にも木を組みます。

火が勢いよく上がって、土器が火に包まれました。

火が収まって焼き上がりです。

高い温度で焼けたところは、すすが飛んで白っぽく赤茶色に変わっていきます。

もし、黒くしたいところがある場合は、生の葉などで覆って燻して黒くすることもできます。

縄文土器は本来お鍋だそうなので、火にかけて使ったために底の部分が赤茶色で、上の部分がすすけて黒ずんでいたりするんですね。納得です!

縄文の人々も、同じような工程で野焼きをしていたのでしょうか?

包まれた火の中から土器が産まれるって、なんだかとっても神秘的です。

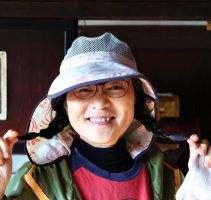

これが野焼きの正装です。

別の場所で出会ったら、ちょっと怖いですね💦

野焼きにもいろいろな方法があって、もっと時間をかけて焼くこともあるそうです。

ほのおの会の野焼きは9時くらいからはじめてお昼前には焼き上がり、お弁当を食べながら土器が冷めるのを待つという感じでした。

正直、こんなに簡単に焼くことができるんだなとびっくりしました。

でも、こうして焼き上げた土器は外に何年経ってもちゃんと持つそうです。

実は井戸尻で発掘された土器が、どこの土を使っているのかはまだ判明していないそうです。

でも、この地に住んでいた縄文人たちも良い粘土質の土と川の砂を混ぜて土器を作っていたんでしょうね。

縄文人の精神に迫る井戸尻考古館

井戸尻考古館では、縄文人の心や感性に近づく事にこだわって研究を続けています。

出土した「物」そのものを研究する本来の考古学からすると、異端的な考えだそうです。

でも、それこそが井戸尻にも魅力だと思うのは私だけではなく、井戸尻ファンの多いのもそこに由来しているのだと思います。

そんな井戸尻精神に寄り添ったほのおの会の活動、富士見町の魅力の一つですね。

野焼きの様子を動画でご紹介

ブログ記事

(Written by エンジェル千代子)